a friend of mine

(a book-lover, one of the most admirable bookworms I know) gave this

book to me as a present last year. We both love

London,

we both prefer to read English books in English, and she knows me well

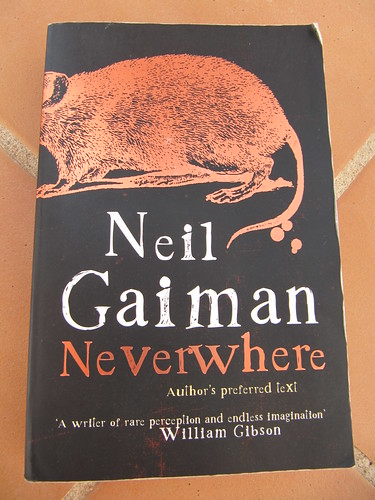

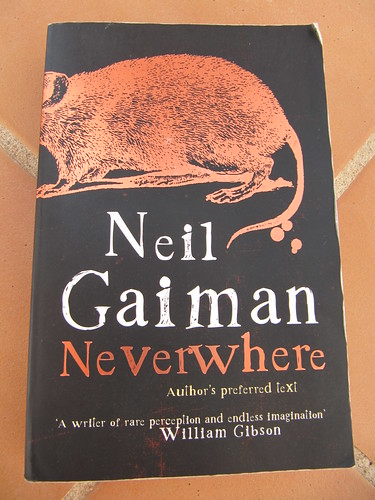

enough to anticipate that I would like this novel by Neil

Gaiman,

Neverwhere.

I confess I hadn't read anything by Neil Gaiman before, but the name

sounded familiar to me. And, as in so many other occasions, once you

find out a little bit on the interwebs and mention the name to a friend

or two and let your friends talk to you about the guy, you end up

wondering how it's possible that you didn't know him. I reckon most of

the (three) readers of this blog don't need an introduction, but let me

just say that Gaiman is known for his writing of the acclaimed comic

book series

Sandman,

and for other novels such as American

Gods. Although

you would be forgiven to think that his actual job is to collect

impressive awards

(Hugo

and

Nebula

among many others). Even if you're not familiar with his books, you may

have watched some of his work: he wrote

Coraline, upon

which the screenplay for the eponymous

film was

based, and, most importantly, he wrote the screenplay of a little marvel

that was too quickly forgotten:

Beowulf.

Oh, and he also wrote the dialogues for the version of Princess

Mononoke

that was screened in English-speaking countries. He has a

blog since

2001, he is on

Twitter, he

possesses a beautiful, beautiful private

library,

and yet another

library

(you can zoom in to read every title on the shelves), he has given some

long

interviews

and, to top it all, he is definitely much better than Chuck

Norris.

Enough said about Mr Gaiman and his enormous talent.

Thirteen years ago Gaiman wrote

Nevewhere,

a TV series for the BBC. A bit later, and not feeling entirely happy

with the many bits that he had to alter or prune during the shooting of

the series, he would rework the screenplay and publish it as a 370-page

novel. You can watch the whole series (six episodes) on

YouTube

(but I recommend you to save it for after you read the book). But I

mentioned London. What does London have to do with this story? This

fantasy novel is set in two Londons: London Above (the one you've

seen: Big Ben, black cabs, bad weather, noisy tourists, gorgeous parks);

and London Below (a magical, dark place under the surface where the

disenfranchised fall; a world linked to London overground by tunnels and

sewers, abandoned tube stations and hidden doors). You will make the

most of the novel only if you have lived in the city, or if you know the

city at least a bit. There are lots of references to real areas, streets

and landmarks, and underground lines and stations: Trafalgar Sq, Tate

Modern, the City, Battersea, Centre

Point,

the ubiquitous

off-licences

and the curry

houses…

When the characters walk in London Above, you can follow them from

Leicester Sq through Soho (“where the tawdry and the chic sit side by

side, to the benefit of both”) and Old Compton St. And when they walk

from Brewer St to Piccadilly, they stop to stare for a moment at the

articles on display at the Vintage Magazine

Shop.

I have wandered around that shop quite a few times. There are also nice

references to the names of tube stations. There is an Earl, with his

court, in Earl's Court. There are black friars. Knightsbridge is

actually a misspelling of the Night's Bridge. One of the main

characters is called Islington, and it is an Angel. We get to know

one of the Seven Sisters. And so forth. I was already enjoying all

these references and word plays, when I read this about Richard Mayhew,

the protagonist: “Richard's offices were on the third floor of a big,

old, rather draughty building, just off the Strand”. I stopped and

re-read that sentence twice. During my last year in London, I worked at

80 Strand — my company was renting half of the third floor of a very

large, old building on the

Strand.

But wait, I thought; it could be any of the other big, old buildings on

that side of the road, or even on the other side. Then, towards the end

of the story, Richard “walked over to the window, and sipped his tea,

staring out at the dirty brown river” and I could discard all the

buildings on the North side of the Strand. I could picture Richard

perfectly, taking a break from work to stare at the Thames and the South

Bank from that privileged position, as I myself had

done

so many times. Gaiman writes concise, elegant and accurate. Also tender

and funny. I had to laugh out loud a few times when I was reading it,

specially with Mr Croup and Mr Vandemar. It seems to me that Neil Gaiman

would be perfectly capable of telling the same story indulging in a

profusion of details and stretching some dramatic effects, but that he

actually writes too well to fall into that trap. Of course, being a

fantasy novel, the characters are not realistic, and there is magic, and

sometimes a thin smell of deus ex machina floating around. Because of

that, I think that you can't engage with the story fully, on the same

level you would with a historic novel, for instance. But it is

interesting to note that Richard, the young Scot working in London who

falls through the cracks to London Below, provides a useful

counterpoint: he is sceptic and ironic about what is happening to him,

he is easily scared, weak, wants to go back home. That makes him the

more likeable to the reader, who can easily relate to him. I wished

there were better descriptions of the places in London Below, because

sometimes I wasn't sure what places looked like, the shape and size of

tunnels, buildings, bridges and roads. I don't even know if there is a

sky above London Below or not; sometimes Richard and his companions

walk in a direction that doesn't seem plausible, and they end up in

places you wouldn't expect. Some features of London appear also in

London Below

(Harrods, the

HMS

Belfast),

but because the “topology” of the “double city” is not clear, I didn't

understand if those landmarks are mirrored, or if the inhabitants of

London Below come up to London Above and take them at night. It is a bit

Escherian, I guess. But that might be on purpose. The characters I liked

the most are Mr Croup and Mr Vandemar, a couple of sadistic assassins,

two refined torturers, funny psychopaths. They fit in the archetype of

the short, cunning, talkative guy and his huge, violent dumb companion.

Mr Croup loves words and talks in the manner of an old-fashioned

gentleman, although his ideas are less candid (“The police? Alas, we

cannot claim that felicity. A career in law and order, although

indubitably enticing, was not inscribed on the cards Dame Fortuna dealt

my brother and me.”). Mr Vandemar eats anything that has, or that once

had, flesh or fur, and is immune to the suffering of the others. You

have to love them from the first pages. Today I skipped through the

first episode on YouTube because I was curious about how these two guys

had been portrayed originally on TV. I recommend you not to do that

until you've read the book — the image of them that gradually appears in

your mind as you read the novel is probably far scarier and more complex

than the image they have on screen (and that's a good thing about the

brief descriptions, I guess). Definitely recommended (although, as I

said, part of the appeal depends on knowing London and some of its

layers).